aktueller Bericht: Westafrika Tour (21.12.25 - 23.1.26)

Tag 1 (21.12.2025)

Ich schaue aus dem kleinen Fenster der Boeing 737 von Royal Air Maroc und blicke aufs Rollfeld des Mailänder Flughafens Malpensa. Dabei kann ich gerade beobachten, wie die Ramper eine riesige Kartonschachtel aufs Förderband hieven. Ein erfreulicher Anblick, denn in dieser 31 Kg schweren Kiste ist die Ausrüstung verpackt, die mich die nächsten 5 Wochen durch die Sahara bringen wird.

Kurz nach 12:00 Uhr erhebt sich das voll besetzte Flugzeug in die Lüfte und steuert in Richtung Casablanca. Bei der Landung muss ich mit Schrecken feststellen, dass es regnet. Ich erinnere mich an die diversen aufgeweichten Pakete, die ich selbst bereits aus Flugzeugen ausgeladen habe und bei denen dann teilweise der Paketinhalt rausfiel und nie mehr an sein Ziel kam. Hoffentlich passiert das mit meiner Schachtel nicht, denke ich mir.

Nach 2-stündigem Aufenthalt in Casablanca beginnt das Boarding des nächsten Fluges nach El Aaiún. Ich staune, wie viele Leute in dieses kleine Wüstenstädtchen wollen. Es sind hauptsächlich Marokkaner, wie es scheint.

Um 20:00 Uhr erreicht das Flugzeug seine Parkposition. Der Flughafen ist so klein, dass man die wenigen Meter zu Fuss ins Flughafengebäude spazieren kann. Vor dem einzigen Gepäckband warten wir dann auf die Koffer. Nach einer Viertelstunde wird dann meine Kiste, respektive das was davon noch übrig ist, durch eine Tür hereingebracht. Mit Schrecken stellte ich fest, dass die Bodenplatte des Kartons nicht mehr vorhanden ist. Das sieht nicht gut aus.

Wenigstens ist dem Polizisten beim Ausgang grad klar, was in dieser dubiosen Kiste drin ist und ich kann den Karton am Gepäckscanner vorbei zum Ausgang ziehen. Beim Auspacken fällt mir ein grosser Stein vom Herzen. Die 3 Taschen, Reifen, Flipflops, das Vorderrad und der vordere Gepäckträger, welche lose in der Kiste lagen, sind noch da. Nach kurzen Montage- und Umpackarbeiten verlasse ich das Flughafengebäude und ein fotografisch affiner junger Herr knipst ein Startfoto.

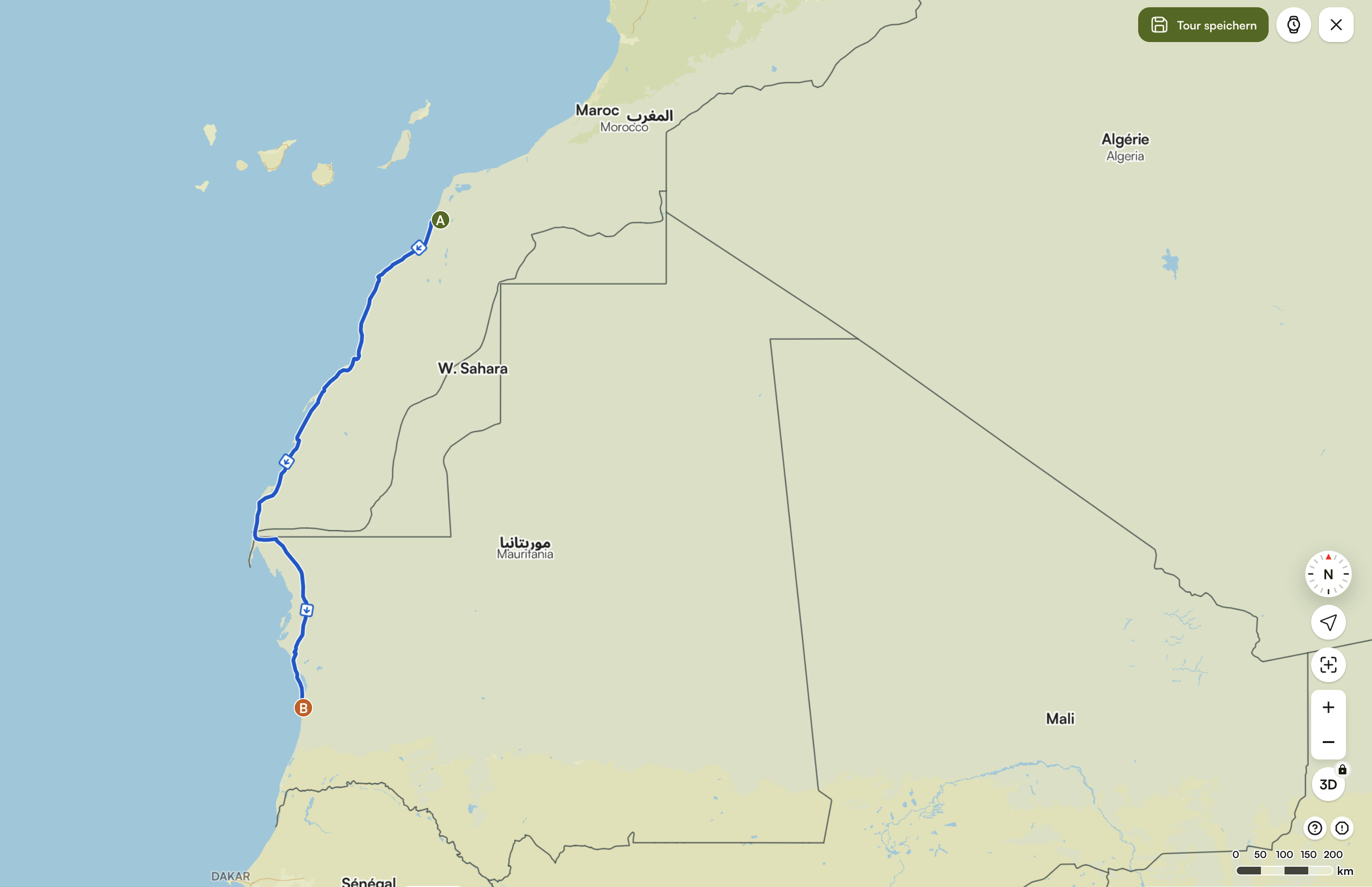

Es ist nicht das erste Mal, dass ich hier stehe. Mittels 2 Velotouren in den Jahren 2018/2019 (Zürich - Casablanca) und 2022 (Casablanca - El Aaiún) habe ich diesen Ort angesteuert. Nun geht es von hier aus weiter. Endlich. Das bereits fürs Jahr 2020/2021 vorgesehene Projekt der Sahara-Durchquerung kann losgehen. Rund 3’200 Km und 8 Länder bis Monrovia (Hauptstadt von Liberia) liegen vor mir.

Um 21:15 schwinge ich mich mit epischer Musik in den Ohren auf den Sattel, ein unglaubliches Gefühl. Bei 15 Grad und Dunkelheit, biege ich kurz darauf auf die Route National 1 (RN 1) ab, der ich nun über 800 Km bis an die mauretanische Grenze folgen werde. Es fühlt sich surreal an. Am Morgen war ich noch in Zürich und nun pedale ich bereits durch die marokkanische Wüste.

Eine gute Stunde später erreiche ich das vorgängig gebuchte Hotel in El Marsa. Eine gediegene Angelegenheit; warmes Wasser, ein Schindler-Lift und zu solch später Stunde sogar noch einen Teller Tomatenspaghetti im hoteleigenen Restaurant. Ein gelungener Start.

Strecke: 24 Km

Tag 2 (22.12.2025)

Nach schmackhaftem marokkanischem Frühstück mit Omelette, Oliven und Fladenbrot starte ich um 9:30 Uhr richtig in die Tour. Auf der RN 1 verlasse ich nach wenigen Metern die Zivilisation und es geht raus in die flache sandige und steinige Ebene. Ich bin absolut guter Dinge, denn die Bedingungen könnten besser nicht sein; 20 Grad, Sonne, starker Rückenwind, defektfreier Asphalt und wenig Verkehr. Absolut gediegen. Dabei erinnere ich mich an den absolut bürstigen Start der Südamerika-Tour, bei welcher man sich bei nachmittäglicher Gluthitze in unterirdischen Schlammtümpeln suhlen musste, um den Tag irgendwie zu überleben.

Nun pedale ich gemütlich ohne grosse Kraftanstrengung mit hohem Tempo durch die Wüste. Ab und zu winken mir Leute aus den Fahrzeugen zu. Auch bei den Überholmanövern wird Rücksicht genommen. Viele LKWs fahren komplett auf die Gegenspur. Das macht es zusätzlich angenehm. Unter den mich überholenden Fahrzeugen sind auch auffällig viele europäische Kennzeichen.

Gegen 19:00 Uhr erreiche ich die Stadt Boujdour, der letzte grössere Ort, bevor es dann für längere Zeit keine grösseren Siedlungen mehr geben wird. Das erstbeste Hotel, welches ich nehme, erweist sich leider als deutlich schlechter im Vergleich zu dem von vergangener Nacht. Im Zimmer erwarten mich abblätternder Wandverputz, Kissen, die teilweise bräunliche Verfärbungen aufweisen und eine Küchenschabe krabbelt der Wand entlang. Ich bin was Unterkünfte anbelangt auf dem absteigenden Ast, das ist mir klar und es wird sicher noch deutlich schlechter werden in den nächsten Tagen und Wochen. Oje.

Strecke: 163 Km

Tag 3 (23.12.2025)

Ähnlich wie am Vortag rolle ich kurz vor halb zehn nach marokkanischem Frühstück weiter auf der RN 1 in Richtung Süden. Wie am Vortag führt die Strasse Topfeben durch eine leicht rötliche Steineinöde und mich schiebt ein kräftiger Rückenwind an. Bald holen mich 2 französische Radfahrer ein, die von Tanger (ganz im Norden Marokkos) nach Senegal unterwegs sind. Wir tauschen ein paar Worte aus und halten unsere Begegnung noch mit einem Erinnerungsfoto fest.

Als ich am Mittag im Windschatten eines kleinen Steinturmes Rast einlege und mir ein Fladenbrot mit Nutella genehmige, beobachte ich grad wie zwei Männer aus einem Lastwagen aussteigen, die zu einer Baracke wollen ein paar Meter abseits der Strasse. Als einer von ihnen auf mich zusteuert löst sich bei mir kurz der Gedanke, ob eventuell ein Sicherheitsrisiko besteht, doch kurz darauf streckt er mir ein paar Mandarinen hin - eine nette Geste und die Mandarinen sind super schmackhaft.

Am Nachmittag macht die Strasse, ab und zu noch kleine Kurven und es hat den einen oder anderen kleinen Anstieg. Das bringt ein wenig Abwechslung. Zudem trifft man die Franzosen noch ein paarmal und je nach dem wer Pause macht, wird von den anderen wieder überholt. Einmal hält noch ein Auto der Securité National vor mir. Durchs Fenster werden mir 2 kleine Wasserflaschen gereicht. Sympathisch.

Um 19:00 Uhr fange ich die letzten Sonnenstrahlen ein. Bis zu diesem Zeitpunkt bin ich am heutigen Tag noch an keiner Siedlung vorbeigekommen und das wird wohl so bleiben. Bei letztem Dämmerlicht sichte ich einen kleinen Berg ca. 100 Meter neben der Strasse. Da es immer noch kräftig windet, muss ich mein Nachtlager irgendwo geschützt vor dem Wind aufschlagen können. So transportiere ich mein Zeugs hinter dieses Berglein. Als ich bei Stockfinsternis an meinem Nutellabrot knabbere, ganz alleine irgendwo inmitten der Sahara beschleicht mich schon ein mulmiges Gefühl. Doch dieses ist verschwunden, als ich eine Stunde später in meinem Schlafsack liege, die helle Sternenpracht bestaune und kurz darauf friedlich einschlummere.

Strecke: 207 Km

Tag 4 (24.12.2025)

Es ist eine eher frische Nacht. Gemäss Wettervorhersage zwar 12 Grad, jedoch spürt man im Schlafsack immer mal wieder eine Windböe durchziehen. Um 7:00 Uhr bin ich ausgeschlafen und packe meine Ausrüstung wieder in die Taschen. Es ist noch immer dunkel, windig und kühl. Auch hier ist man noch auf der Nordhalbkugel (aktuell: 25 Grad Nord) und es ist ebenfalls Winter mit kürzeren Tagen und längeren Nächten.

Erst nach 45-minütiger Fahrt geht die Sonne auf. Wenig später esse ich in einem ärmlichen Restaurant bei einer Tankstelle ein Rührei mit Brot und kann bei den Tankstellentoiletten noch die weiteren körperlichen Belange befriedigen (unter Ekel). Mit Musik und Hörbuch in den Ohren pedale ich danach unter optimalen Bedingungen weiter südwärts. Ab und zu gibt es Tankstellen und selten mal kleinste Siedlungen entlang der Strasse. Da ich mir vor 5 Jahren bei der Routenplanung damals eine exakte Liste erstellt habe, nach wie vielen Kilometern jeweils Restaurants, Tankstellen und Shops stationiert sind, kann ich meine Einkäufe optimieren, sodass ich nie übermässig viel Wasser oder Brot mitschleppen muss.

Die Zeit vergeht, wie im Flug und bald schon geniesse ich bereits wieder die letzten Sonnenstrahlen des Tages.

Als ich diesen Moment festhalte und meine Jacke anziehe, hält hinter mir ein Auto der Gendarmerie Royal. Sie wollen meinen Pass sehen und fragen, wo ich zu nächtigen gedenke. Im Zelt finden sie keine gute Idee und raten mir noch bis zum 20 Km entfernten „Posten“ (was immer das heissen soll) zu pedalen. Ich bedanke mich und versichere ihnen, dass ich dies so machen werde. Danach darf ich weiterfahren.

Bei meiner Reise in Zentralamerika habe ich auch mal an einem Posten genächtigt. Damals mit Polizeikontrollpunkt, Tankstelle, Flutlichtern, lärmenden Autos und Leuten. Es war eine absolut ungediegene Angelegenheit. Aufgrund dieser Erfahrung verlasse ich ca. 10 Km vor diesem Posten die Strasse und suche mir zwischen ein paar sandigen Hügeln einen ebenen und ruhigen Schlafplatz. Als ich diesen gefunden habe, ist es bereits dunkel. Ich stopfe wieder mal Nutellabrot in mich hinein und denke kurz daran, dass es nun doch sehr gediegen wäre in diesem Moment bei der Familie zu Hause am warmen Tisch zu sitzen und das für Heiligabend übliche weihnachtliche Festmahl zu geniessen. Anstelle der Weihnachtsbescherung krieche ich in meinen Schlafsack und tippe noch den heutigen Teil des Berichts.

Strecke: 171km

Tag 5 (25.12.2025)

Feuchtigkeit und ein leichtes Kältegefühl holen mich gegen 6:30 Uhr aus dem Schlaf. Als ich dann aus dem Schlafsack krieche, muss ich feststellen, dass dieser auf der Aussenseite tropfnass ist, als hätte es geregnet. Ich hätte wohl doch besser das Zelt aufgebaut, ärgere ich mich.

Nach einer Stunde Fahrt erreiche ich um 9:00, kurz vor Sonnenaufgang die besagte Station mit Tankstelle und Shop und hätte gerne etwas eingekauft. Die Station macht jedoch leider einen sehr verlassenen Eindruck und ist wohl noch geschlossen. Kein Problem. Ein halb abgerostetes Schild weist darauf hin, dass die nächste „Stacion service“ bereits in 159 Kilometern kommen wird. Ein Suboptimum.

Somit müssen halt mal wieder die Schweizer Vorräte in meinen Satteltaschen angezapft werden. Zum Frühstück gibt es also Knäckebrot mit Honig und Nussstängeli.

Als ich nach ein paar weiteren Kilometern noch einen Sonnencreme-Stopp mache, hält ein Fahrzeug mit katarischem Nummernschild. Aus dem Fenster fragen die beiden Herren, ob ich etwas benötige und alles gut sei. Ich entgegne, dass ich ein wenig Wasser brauchen könnte. Genügend habe ich zwar aktuell noch, aber 159 Kilometer würde es nicht reichen. Die Quatari reichen Flasche um Flasche aus ihrem fancy Geländewagen. Am Schluss habe ich 8 kleine Wasserflaschen und 2 Dosen Cola in den Händen, sogar gekühlt. Ein Glücksfall.

Guter Dinge gehts weiter in den einsamen Wüstenabschnitt. Die Strasse wird schlechter, der Pannenstreifen und die Hochspannungsleitungen entlang der Strasse sind mittlerweile verschwunden. Ich staune zudem, dass über ein Drittel der mich überholenden Fahrzeuge europäische Kennzeichen tragen. Und so wie ich das an den Autotypen und teils spektakulären Dachladungen erkennen kann, sind ein Grossteil davon Leute, die vermutlich ihre Familien besuchen gehen in Westafrika. Einmal überholt mich sogar ein Aargauer. Wahnsinn, es sind ja doch über 4‘000 Autokilometer von der Schweiz bis hierher.

Der Tag geht mal wieder zügig vorüber und wird dann noch mit schönem Sonnenuntergang in den Atlantik abgerundet.

Die Lichtverhältnisse nehmen zügig ab und ich halte bereits Ausschau nach einem möglichen Übernachtungsspot. Doch plötzlich erhellt mich der Gedanke, dass die 159er Tankstelle, wo es auch ein Hotel geben soll, noch 45 Kilometer entfernt liegt. Da ich es langsam gesehen habe, mich irgendwo in den feuchten Sand zu legen und irgendwelche Trockennahrung zu knabbern, entscheide ich mich, meine heutige Fahrt um 2.5 Stunden zu verlängern.

Erschöpft erreiche ich gegen 22:30 Uhr den kleinen Ort. Es gibt tatsächlich ein Hotel grad bei der Tankstelle. Ein absoluter Glücksfall - umgerechnet 9 Franken kostet das Zimmer. Es gibt sogar eine warme Dusche, unglaublich. Kurz darauf gibts für mich im angrenzenden Restaurant noch eine Portion Tajine de poisson. Danach falle ich todmüde ins harte Bett - ich bin so froh und schlafe sofort ein.

Strecke: 176 Km

Tag 6 (26.12.2025)

Nach einem Spitzenfrühstück mit 2 Omeletten, 2 frischgepressten Orangensäften und Brot pedale ich um 10:30 weiter auf der RN 1. Bald überholt mich wieder mal ein Schweizer Kennzeichen diesmal aus Schwyz.

Knapp 5 Stunden später sehe ich das Auto wieder. Es steht an mittlerer Position in der Warteschlage vor dem marokkanischem Ausreiseposten. Ich kann absolut nicht verstehen, wieso man es nicht fertigbringt, die paar vereinzelten Autos und LKWs, die nach Mauretanien wollen einfach ohne Theater und ewiger Wartezeit aus dem Land fahren zu lassen. Bei mir geht es wenigstens zügig und bereits nach wenigen Minuten bekomme ich den Ausreisestempel. Die Gendarmerie Royale wünscht mir noch ein letztes Mal gute Fahrt und ich verlasse Marokko.

Für die 3-Kilometer-Strassenabschnitt zwischen dem marokkanischen und dem mauretanischen Grenzposten fühlt sich wohl niemand verantwortlich. Es gibt lediglich eine sandig-steinige Piste, wo man sich selber irgendwie den Weg bahnen muss. Kein Zustand.

Das Erste, was mir auffällt, als ich die mauretanischen Grenzbeamten sehe, ist die Hautfarbe. Sie sind dunkelhäutig, in Marokko war das noch nicht so. Spannend, dass es hier so eine krasse Grenze zu geben scheint. Auch sonst ist es hier nicht, wie auf der marokkanischen Seite. Diverse junge Männer lungern herum und wollen Geldwechseln oder sonstiges verkaufen, es wirkt unorganisierter und ärmlicher. Bei einem dubiosen Typ wechsle ich meine restlichen 1365 Dirham in 5650 Ouguiya.

Nun beginnt der Zirkus. In einem kleinen Gebäude in einem kleinen Zimmer sitzen 2 Grenzbeamte. Vor der Tür dieses Zimmers steht noch ein Grenzarbeiter, um zu schauen, dass nicht zu viele Leute im Zimmer sind. Eine Reihenfolge gibt es nicht. Diejenigen, die arabisch sprechen haben Vorteile und diejenigen, die den Grenzbeamten Banknötchen zustecken werden eindeutig bevorzugt. Man sagt mir, dass die Grenzbeamten den Pass zuerst irgendwie registrieren müssen und ich danach in einem anderen Gebäude mein E-Visum bezahlen muss und danach wieder hier den Stempel bekommen würde. Oh Mann! - beim Beantragen des E-Visums, welches sofort ausgestellt worden war, hatte ich noch gedacht, Mauretanien wäre in dieser Hinsicht fortschrittlich.

Bis es diese korrupten und lahmen Pfeifen endlich fertig bringen meinen Pass zu registrieren sind bereits 90 Minuten vergangen. Danach, im anderen Gebäude, verliere ich nochmals 30 Minuten für Fingerabdrücke und Bezahlung der 55 Euro. Nein ich rege mich wirklich auf, solch ein ineffizientes umständliches Vorgehen! Zudem machen die Beamten wahrscheinlich noch extra langsam, um eine grössere Menge Geldnötchen abzusahnen.

Während ich meinen Pass mit Visum-Zahlungsbestätigung wieder bei den beiden Schlügis im kleinen Polizeizimmer abgebe denke ich, dass es doch nun wenigstens schnell gehen sollte mit dem Stempel. Falsch gedacht. Erst nach mehrmaligem Nachfragen und weiteren 60 vergangenen Minuten erhalte ich den Stempel. Für den Prozess den man in 2 Minuten hätte erledigen können, habe ich ganze 3 Stunden gebraucht! Mauretanien hat einen schwachen Start hingelegt, aber vielleicht wirds ja besser.

An diesem Tag wird es aber nicht mehr besser. Bei Sonnenuntergang überquere ich noch die Bahngleise des mauretanischen Eisenerzzuges, dem schwersten Güterzug der Welt. Er transportiert Eisenerz von den Minen im Landesinnern über 700 Kilometer durch die Sahara an die Atlantikküste.

Bei starkem Seitenwind strample ich dann weiter landeinwärts. Wie am Vortag, will ich ein Hotel und ein gediegenes Nachtessen erreichen und halte auf den noch 35 Kilometer entfernten Ort Boulenouar zu. Der starke Seitenwind wirbelt Sand über die Strasse und bremst mich signifikant. Immer, wenn mir Fahrzeuge oder noch schlimmer - Lastwagen - entgegen kommen oder mich überholen, muss ich 2 Sekunden lange die Augen zukneifen, da mir eine Landung Sand um die Ohren geblasen wird. Absolut ungediegen und auch nicht ganz ungefährlich. Die schmale Strasse ohne Pannenstreifen, Dunkelheit, Windböen der vorbeibrausenden LKWs zusammen mit den kurzen Blindheitsphasen sind eine schlechte Kombinationen.

3 Stunden muss ich so durchhalten, bevor ich abgekämpft die Siedlung erreiche. Doch, oh Schreck! Es gibt keine hell erleuchtete Tankstelle mit Hotel und Restaurant! Ich treffe lediglich auf ein paar windschiefe selbstgezimmerte Hütten am Strassenrand. Bei einer solchen Hütte kaufe ich ein Wasser und werde noch dazu preislich übervorteilt. Obendrein erweist sich die Angabe, dass sich in 500 Metern auf der rechten Seite ein Hotel befinden würde als falsch. Ou Mann! Ich fahre noch ein paar Kilometer weiter. Danach schiebe ich mein Velo ein paar Meter in die sandige Ebene hinaus. Ausser einem kleinen Sandhügel gibt es keinen Windschutz, aber ich habe keine Lust mehr noch länger zu suchen. Ich esse ein paar Nüsse und trockenes Müesli. Völlig fertig krieche ich in meinen Schlafsack.

Strecke: 142 Km

Tag 7 (27.12.2025)

Nach erneut kühler aber zum Glück nicht feuchter Nacht packe ich bei erstem Dämmerlicht meine Sachen zusammen. Danach setze ich meine Fahrt um 7:30 Uhr zwischen den Sanddünen fort.

Bald werde ich von einem Radfahrer eingeholt. Wie die anderen Tourenfahrer, die ich getroffen habe, ist er aus Frankreich und fährt wie die anderen beiden von Tanger nach Dakar. Wir schwatzen ein wenig und tauschen uns über Freuden und Sorgen der bisher erlebten Reise aus. Eine gute Ablenkung von den Windkonditionen, die noch immer suboptimal sind. Es bläst, wie bereits am Vorabend, ein heftiger Seitenwind, welcher stark bremst. Nach einem Stündchen gemeinsamer Fahrt machen wir eine kurze Rast bei einem Shop.

Danach gehts gemeinsam mit Samuel weiter. Auch mal gut, nicht allein unterwegs zu sein. Wir machen noch eine gemeinsame Mittagspause und essen dabei die Brote, die uns zuvor aus einem einheimischen Fahrzeug gereicht worden sind.

Darauf fahren wir noch bis 14:00 Uhr zusammen weiter bis zu einer kleinen verlotterten ärmlichen Hüttenansammlung. Er will dann bei den heruntergekommenen Hütten etwas essen und sein Handy aufladen. Darauf verzichte ich und wir verabschieden uns. 3 Stunden später werde ich erneut von ihm eingeholt. Da wir nun beide den gleichen Plan verfolgen eine Unterkunft in der nächsten grösseren Siedlung anzusteuern, pedalen wir zusammen weiter. Der Wind hat mittlerweile gedreht und es herrscht eine schöne Abendstimmung. So macht‘s Spass.

Bei Nacheinbruch erreichen wir den Zielort. Als wir beim ersten Hotel, das wir sehen nach dem Preis fragen, scheint uns dieser mit umgerechnet 30 Franken relativ hoch für dieses Land. Ich hätte trotzdem ein Zimmer genommen, da ich keine Lust mehr habe auf Theater, doch mein 26-jähriger Kollege, will noch bei einer anderen Unterkunft fragen. In meinen Augen scheint das vernünftig und so gehe ich mit ihm. Erst 20 Minuten später finden wir nach mühsamer Suche die andere Unterkunft. Ich ärgere mich, dass ich nicht bei der ersten Unterkunft geblieben bin. Hier kostet das Zimmer sogar umgerechnet 40 Franken - Preis nicht verhandelbar. Meinem französischen Kollegen ist das natürlich nicht genehm, trotzdem wirft er einen Blick in die Zimmer, während ich die Velos bewache. Während der Zimmerbesichtigung hat er mit dem Hotelmitarbeiter bereits einen Vorschlag ausgearbeitet, dass wir für deutlich weniger Geld im Hinterhof unsere Zelte aufschlagen könnten. Doch meine Lust auf ein solches Manöver ist sehr gering. Nach gestrigem Sandsturm bin ich immer noch überall sandig und klebrig von der Sonnencreme, somit ist der Preis für mich nicht relevant. Ich gestehe ihm, dass ich trotz vielleicht zu hohem Preis ein Zimmer nehmen werde. Darauf verabschiedet er sich ein wenig eingeschnappt und meint, dass er in diesem Fall wieder in der Wüste campen wird. In seinem Reisebericht wird mein Manöver jetzt vielleicht nicht super wegkommen, aber egal. Hauptsache mal wieder eine warme Dusche und ein weiches Bett. In einem nahen gelegenen Restaurant, in dem man auf Kissen auf dem Teppichboden sitzt, schlage ich mir noch den Bauch voll. Ich bin zufrieden.

Strecke: 141 Km

Tag 8 (28.12.2025)

Nach erholsamer Nacht montiere ich bei erstem Sonnenlicht die Satteltaschen. Ich will schon losfahren, da kommt jemand vom Hotel und sagt, dass ich noch für umgerechnet 4 Franken frühstücken könne. Dieses Angebot kann ich natürlich nicht ausschlagen und so bin ich dann erst nach 9:00 Uhr zurück im Sattel.

Die Landschaft ist spektakulär. Es gibt diverse Sanddünen und erste Akazienbäume zu bestaunen.

Als ich kurz vor dem Mittag denke, dass ich eventuell am Morgen mehr Wasser hätte kaufen sollen, fährt ein Auto neben mich und es wird mir während der Fahrt eine Flasche Wasser aus dem Fenster gegeben. Wunderbar. Mittagspause mache ich heute das erste Mal im Schatten einer Akazie, denn die Tageshöchstwerte liegen mit 25 Grad bereits höher, als in den vergangenen Tagen.

Weiter gehts mit spannendem Hörspiel, leichtem Rückenwind und schöner Wüstensicht durch den Nachmittag. Bald hält ein Auto und für mich gibts erneut 2 Flaschen Wasser. Mauretanien wird mir immer sympathischer.

Kurz nach Sonnenuntergang fahre ich das erste Mal an diesem Tag durch ein kleineres Dorf. Ich bin schockiert über die offensichtliche starke Armut. Ca. 100 Behausungen sind über beide Strassenseiten verstreut. Alle selbst zusammengezimmert, klein, aus Tüchern und Brettern. Ich sehe diverse Menschen herumsitzen und stehen, davon vieles Kinder. Es zeigt, dass dieses Dorf effektiv bewohnt wird. Ich frage mich, wovon die Menschen hier leben. Eventuell vom Fischen? Das wäre eine Möglichkeit, denn ich bin nun wieder sehr nahe am Atlantik. Wie froh ich bin in Zollikerberg und nicht hier das Licht der Welt erblickt zu haben.

Bei letztem Dämmerlicht schleppe ich meine Ausrüstung zu einer Düne, die ca. 100 Meter von der Strasse entfernt liegt. Eine erneute Wüstennacht im Freien werde ich hier verbringen. Im Schlafsack überarbeite ich noch 2 Stunden den Bericht, da dieser schon bald aufgeschaltet werden soll.

Strecke: 143 Km

Tag 9 (29.12.2025)

Um 7:15 Uhr rolle ich bereits weiter. Die Strasse führt durch flache von Kleinsträuchern bewachsene Landschaft. Sanddünen gibt es keine mehr, dafür Seitenwind. Um die Mittagszeit treffe ich einmal mehr auf den Franzosen Samuel, wir schwatzen ein wenig. Dabei erfahre ich, dass er vorgestern, nachdem ich ins Hotel gegangen bin noch 20 Kilometer gefahren sei und dann neben einem Polizei-Checkpoint übernachtet habe. Da hatte ich es definitiv gediegener.

Gemeinsam passieren wir um die Mittagszeit 2 Polizeicheckpoints. Dabei fragen die Polizisten nicht etwa nach dem Pass sondern nach einem „Fiche“, einem Blatt mit den Pass- und Reiseangaben. In einem Reisebericht habe ich davon gelesen, dass man so schneller durch die Kontrollen kommt und habe somit 20 solche Blätter mit meinen Angaben vorbereitet. Es wäre aber auch ohne gegangen. Beim Franzosen wird einfach der Pass fotografiert und es dauert lediglich ein paar Sekunden länger.

Wenig später fahren wir wieder separat weiter. Er entscheidet spontan das gleiche Hostel anzusteuern, welches ich bereits gebucht habe. Als ich mich Nuakschott, der Hauptstadt Mauretaniens, nähere, staune ich. Es gibt wieder eine Infrastruktur: eine Strassenüberführung, mehrstöckige Gebäude, normale Geschäfte und einen richtigen Supermarkt. Ich halte und kaufe Nutella und diverse Früchte. Im inneren der 1.4-Millionen Einwohner Metropole herrscht ein rechtes Chaos und nach 8 Tagen irgendwo alleine im Schilf ist es ein kleiner Kulturschock, plötzlich in einer afrikanischen Grossstadt zu sein. Bevor ich das Hostel ansteuere, lasse ich mir noch bei einem Coiffoeur für umgerechnet 4.- die Haare schneiden, da ich für die kommenden Hitzetage nicht noch zusätzliche Kopfwärme gebrauchen kann.

Den Abend im Hostel verbringe ich gemütlich bei feinem 3-Gang-Menü im pflanzenreichen Garten und studiere die Route der kommenden Tage. Ich entscheide heute mit den Malaria-Prophylaxe-Tabletten zu beginnen, da die Wüste bald zu Ende geht und die Malaria-Gebiete näher rücken. Der erste Tourenabschnitt nimmt somit ein erfolgreiches Ende. Mal schauen, was noch kommen wird in den verbleibenden 2‘000 Kilometer bis Liberia.

Strecke: 102 km

Tag 10 (30.12.2025)

Der Tag beginnt entspannt im Hostel-Garten bei passablem Frühstück mit Sebastian und anderen westeuropäischen Reisenden. Danach gehts mit dem Fahrrad weiter ins Stadtzentrum von Nouakchott. Dort fahre ich kurz bei der Arabischen Moschee vorbei, um einen Blick auf eine der wenigen Attraktionen der Stadt geworfen zu haben.

Weiter geht die Fahrt im Zentrum von Nouakschott. Es herrschen chaotische Zustände. Hupen, Abgase, Eselkarren, Kleinbusse mit Fahrgästen auf dem Dach, überall Abfall, Dreck und Händler, die ihre Waren an provisorischen Ständen anbieten. Bald erblicke ich entlang der Strasse einige Händler, die auf provisorisch aufgestellten Tischen Handyzubehör, wie Hüllen und Ladekabel verkaufen. Ich steige vom Velo und gehe auf sie zu. Ich will aber nichts kaufen. Im Gegenteil, ich will etwas verkaufen. Ich habe nämlich 5 alte Iphones aus der Schweiz mitgebracht, die schon seit Jahren ungenutzt in irgendeiner Schublade vor sich hin schmorten. Ich wollte den intakten Geräten noch ein zweites Leben geben und habe sie mitgenommen, mit der Idee, diese bei Gelegenheit zu verschenken. Doch hat sich bisher keine passende Verschenk-Gelegenheit ergeben und ich will das Gewicht langsam loswerden. Ich packe also die 5 Apple-Geräte (Iphone 6s, 3x Iphone SE, Iphone 8) aus und wage das Experiment und biete die Geräte zum Verkauf an. Einer der Verkäufer winkt mich an seinen Tisch. Er begutachtet die Geräte und schnell stehen 10 Leute um den Tisch. Ich nenne extra einen hohen Preis. Mit umgerechnet 100 Franken steige ich ein. Kopfschütteln und „c‘est trop cher“ sind die Reaktionen. Ich frage nach einem anderen Preis. Bald darauf tritt ein Mann mit schwarzer Kopfbedeckung an den Stand. Mit Bestimmtheit nimmt er die 5 Geräte an sich und bedeutet mir mitzukommen. Ich nehme also mein Velo von der Strasse und folge ihm hinein in eine von Wellblech überdachte verwinkelte Gasse mit diversen kleinen Läden auf beiden Seiten. Abenteuerlich. Er führt mich zu einem Mann in traditionell bläulichem Gewand mit selbstgedrehter Zigarette im Mund, der an einem kleinen Tisch sitzt. Von ihm und von dem Mann mit dem schwarzen Turban werden nun die Geräte inspiziert. Die Geräte werden eingeschaltet, Fotos werden gemacht, Sim-Karten eingesetzt und sogar Probeanrufe getätigt. Die Geräte sind in Ordnung, wie ich es ihnen gesagt habe. Wir einigen uns und der Herr mit Zigarette zieht 5 blaue 500er Ouguiya-Nötchen aus seinem Umhang und reicht sie mir, umgerechnet 50 Schweizerfranken. Ein erfolgreicher Verkauf auf dem Markt von Nouakchott und ein guter Deal für Käufer und Verkäufer. Optimum.

Mit neuem Bargeld im Sack fahre ich am Präsidentenpalast und dem Parlamentsgebäude vorbei, bevor ich das Stadtzentrum in südlicher Richtung verlasse. Die Hauptstrasse pflügt sich durch ausgedehnte Armenviertel. Auf beiden Seiten der Strasse sind verschiedenste kleine meist heruntergekommene, teils auch provisorisch aufgebaute Geschäfte. An jahrzehntealten Fahrzeugen wird bei Outdoor-Autowerkstätten gewerkelt, Betonklötze werden hergestellt, ungekühltes Fleisch, Milch in grossen Petflaschen und Obst wird angeboten. Dahinter an ungeteerten Nebenstrassen reihen sich die ein- oder zweistöckigen unverputzten Betonklotz-Häuser. Ab und zu sehe ich noch ein paar Ziegen, Schafe oder Kühe eingepfercht in aus Wellblech und Stöcken erstellten Gattern. Überall wohin man blickt liegt Abfall herum. Dieser traurige Anblick begleitet mich ganze 20 Kilometer bis ich die letzten Hütten dieser Stadt hinter mir zurücklasse.

Im Schatten eines Strassenschildes will ich dann mal eine Mittagspause einlegen und ich halte an. Das Essen hole ich aber nicht aus meinen Satteltaschen. Es hält nämlich grad in diesem Augenblick ein schwarzes Auto und der Fahrer reicht mir 2 Wasserflaschen und ein grosses Baguette aus dem Fenster. Mal wieder werde ich beschenkt - es ist unglaublich. Mauretanien ist eines der ärmsten Länder, in denen ich je unterwegs war und noch nie hatte ich eine solche Grosszügigkeit und Hilfsbereitschaft erfahren wie hier.

Bei gerade noch erträglichen 28 Grad fahre ich auf topfebener Route weiter. Die Landschaft ist nun bereits grüner: es wachsen Stachelbüsche, Akazien und dazwischen gibt es vertrocknetes Gras, welches den noch immer sandigen Boden etwas bedeckt. Mit 5 „Fiches“ weniger erreiche ich kurz nach Sonnenuntergang das Dorf Tiguent, wo ich eine Herberge finde. Nach der ersten Kaltwasserdusche gibts in einem rudimentären Lokal noch ein halbes Huhn mit Reis für mich. Das bestellte Cola und das Wasser kommt nach dem Teller auf den Tisch, da dieses zuerst im Lebensmittelgeschäft nebenan eingekauft werden musste. Ich bin definitiv in Afrika angekommen.

Strecke: 113 Km

Tag 11 (31.12.2025)

Nach wirren Träumen und unruhigem Schlaf, wache ich bei erstem Moscheen-Gedudle auf. Für die unruhige Nacht verantwortlich sind höchstwahrscheinlich die Nebenwirkungen der Malariaprophylaxe.

Nachdem ich mir noch Brot besorgt habe im mässig schönen Dorfzentrum von Tiguent (siehe Foto) pedale ich weiter in Richtung Süden.

Ein letztes Mal geniesse ich die Wüstenstimmung und beobachte Kamele, welche sich zum Znüni ein paar Akazienblätter genehmigen.

Auf der einzigen Strasse, die an die beiden Grenzübergänge zu Senegal führt, hätte ich definitiv mehr Verkehr erwartet. Eines der wenigen Fahrzeuge, die mich an diesem heissen Morgen überholen, hat sogar ein Zürcher Kennzeichen. Ich kann es nicht glauben.

Nach ausgedehnter Mittagspause im Schatten einer grossen Akazie, biege ich von der Hauptstrasse ab und nehme eine kleinere Strasse. Diese führt zum kleineren Grenzübergang, welcher über Land und ohne Schifffahrt passiert werden kann. Die Vegetation schlägt plötzlich von trockener Akazien-Landschaft in sumpfige Schilf-Landschaft um - Ein Schutzgebiet, welches für Vögel bekannt ist (Parque National du Diawling). Auch ich beobachte diverse Vögel, darunter Pelikane und Flamingos. Ob hier wohl auch ein paar Schweizer-Vögel ihre Weihnachtsferien verbringen? Möglich.

Der Asphalt weicht bald steinharter unebener Erde. So wie ich das beurteilen kann, haben Senegal und Mauretanien nicht grad das beste nachbarschaftliche Verhältnis, wenn dieser holprige Pfad die einzige für den Verkehr nutzbare Landverbindung sein soll. Aber das stört mich nicht, denn anstelle von Autos oder Lastwagen gibt es dutzende Wildschweine auf der Strasse.

Die idyllische Fahrt durch das vogelreiche Feuchtgebiet wird dann gegen 18:30 Ihr mit wunderbarem Sonnenuntergang abgerundet. Kurz darauf komme ich zu einem Polizeicheckpoint, bei dem ich wieder eines meiner Fiches abgebe und die Parkeintrittsgebühr von umgerechnet 4 Franken entrichte. Ich frage nach einer Unterkunft, worauf der eine Polizist meint, dass er jetzt eh in diese Richtung muss und mich zu Fuss die paar hundert Meter begleiten kann. Auf dem Weg erfahre ich noch, dass die Grenze morgen ab 8:00 Uhr wieder geöffnet ist.

Die Unterkunft zu der ich gebracht werde, sieht einigermassen okee aus; ein paar einfache Gebäude auf eingezäuntem Gelände. Preislich aber nicht ganz okee mit umgerechnet 50 Schweizerfranken für die rudimentären Zimmer. Ich bekomme dann eines für ungerechnet 30 Franken, jedoch mit geteiltem und schmutzigem Badezimmer in einem anderen Gebäude. Das Nachtessen ist wenig schmackhaft, mager und überteuert. Es ist somit ein etwas trostloser Silvesterabend als einziger Gast dieser Unterkunft.

Strecke: 116 Km

Tag 12 (1.1.2026)

Gegen 3:00 Uhr wache ich mit starken Blähungen und heissem Kopf auf. Wenig später sitze ich auf der Toilette - ich habe Durchfall. Ein schlechter Start ins neue Jahr. Dank eingeworfener Lopéramide-Tablette finde ich aber doch noch ein wenig Schlaf.

Am Morgen fühle ich mich zwar noch ein wenig geschwächt, aber die Blähungen sind zum Glück abgeklungen. Somit holpere ich gegen 8:00 Uhr bereits weiter zum mauretanischen Grenzübergang Diama. Nach 10 Kilometern erreiche ich die Häuseransammlung. Ich staune über das Chaos, trotz der wenigen Personen, die hier den Grenzübertritt machen. 15 Minuten brauchen die Grenzbeamten, um mir den Ausreisestempel in den Pass zu drücken. Keine Glanzleistung, aber besser als bei der Einreise.

Ich nehme die Dienstleistung der Geldwechsler in Anspruch und wechsle meine 1000 Ouguiyas in 12‘500 CFA Franc. Da ich noch deutlich mehr lokales Bargeld benötige, will ich noch 160 Euros wechseln. Da mir aber kein guter Wechselkurs angeboten wird, verzichte ich darauf und überquere den Grenzfluss Sénégal über die Wasserkraftwerkbrücke.

Auf der senegalesischen Seite gehts deutlich zivilisierter zu und her. Bei einem kleinen Häuschen mit 2 Schaltern stehen ein paar Leute an. 5 Minuten später habe ich nach erfolgter Fingerabdruck-Scannung bereits den Einreisestempel im Pass. Geht doch. Hier gibts auch keine Strassenhändler, Bettler oder Geldwechsler. Bei einem Kaffee gegenüber dem Einreise-Schalter esse ich noch ein Ei-Baguette und kann dort glücklicherweise noch die 160 Euro in 99‘200 CFA Franc wechseln. Es hat sich gelohnt zu warten, denn hier bekomme ich einen 3% besseren Kurs.

Auf guter Asphaltstrasse fahre ich weiter in Richtung Saint-Louis. Bald schon verlasse ich aber diese wieder. Ein schwerer Fehler, wie sich bald herausstellen würde.

Meine Navigationsapp schlägt mir nämlich eine 26 Kilometer lange Strecke mit losem Untergrund vor, wobei im Vergleich zur Hauptstrasse 10 Kilometer abgekürzt werden. Da die letzten 50 Kilometer auf losem Untergrund attraktiv und problemlos waren, entscheide ich mich es zu probieren. Ich biege also von der Nationalstrasse auf die teils sandige Kiesstrasse ab. Es ist ein ruhiges und schönes Fahren in der Natur. Ich treffe sogar noch ein paar Affen. Nach 7 Kilometer komme ich in ein kleines Dorf. Ich als Weisser erwecke schnell die Aufmerksamkeit der Kinder dort. Ein paar Meter weiter erreiche ich zusammen mit der mir folgenden 20-köpfigen Kinderschaar ein ca. 100 Meter breites stehendes Gewässer.

Nach einer halbstündigen Wartezeit werde ich gegen eine kleine Gebühr um 14:00 Uhr übergeschifft. Der Pfad auf der anderen Seite ist sehr sandig und es ist zunächst schieben angesagt. Allerspätestens hier hätte ich dann wirklich umkehren sollen. Doch ich bin zuversichtlich, dass es ab dem nächsten Dorf wieder besser werden würde. Doch dem ist nicht so.

Nach einer knappen Stunde mühsamstem Veloschieben, muss ich resigniert und über meine Blauäugigkeit erzürnt feststellen, dass der Pfad auch nach der mickrigen Hüttenansammlung nicht besser werden würde. Bald treffe ich einen Mann in meinem Alter, der in meine Richtung geht. Er schiebt das Velo von hinten an und rät mir nicht gemäss vorgeschlagener Route, sondern auf direktem Weg wieder auf die Route-Nacional zuzuhalten, da der Weg in diesem Zustand bleiben würde. Ou Mann, das durfte nicht wahr sein! Luftlinie sind es noch über 5 Kilometer bis zur Hauptstrasse. In brütender Nachmittagshitze schieben ich und mein netter Helfer das Velo also durch den Sand. Meine Klickschuhe, bei welchen die Sohlen schon länger ein wenig lose waren, sind natürlich auch nicht für kilometerlange Fussmärsche durch sandiges Gelände geschaffen. Bald lösen sich Sohlen und Klickplatten komplett vom Rest des Schuhes, zuerst rechts, dann links. Als wäre das noch nicht genug, ziehe ich wenig später noch einen Stachel aus dem Vorderrad. Absolut ärgerlich und das Schlimmste ist, ich bin selber schuld für diese Katastrophe.

Nach einer kurzen Pause unter einem Baum, in der ich mein letztes Wasser mit dem flotten Herrn teile, gehts dann unter leicht verbesserten Bedingungen weiter. Endlich gibt es wieder fahrbare Abschnitte. Manchmal schaffe ich 100 Meter, manchmal nur 2 Meter. Bald verlässt mich mein Begleiter, da er einen anderen Weg nehmen muss. Für seine ungefragte 1-stündige Anschiebhilfe und den mentalen Support bin ich ihm unendlich dankbar und gebe ihm noch ein gutes Trinkgeld, welches er zuerst nicht mal annehmen will. Ein wahrer Ehrenmann. Danach gehts wieder alleine weiter, überwiegend schiebend, ab und zu fahrend.

Nach dieser 12-Kilometer Odyssee erreiche ich um 16:40 erschöpft, überhitzt und völlig ausgetrocknet die Siedlung Rao bei der Hauptstrasse. Ich kaufe mir eine eiskalte Cola und setze mich in den Schatte eines Gebäudes. Mit allerhöchstem Genuss trinke ich und schwöre mir, nie wieder solch einen dummen Fehler zu begehen.

50 angenehme Asphaltkilometer später erreiche ich die Stadt Louga. Bei Dunkelheit irre ich noch 20 Minuten umher und finde erst nach einiger Mühe eine Unterkunft mit klimatisiertem Zimmer. Nach grosser Portion Spaghetti Bolognese flicke ich noch das angestochene Vorderrad, welches glücklicherweise bis jetzt durchgehalten hatte. Auch die geplante Route der kommenden Tage analysiere ich nochmal und überarbeite sie teilweise. Danach sinke ich todmüde ins Bett.

Strecke: 101 Km

Tag 13 (2.1.2026)

Nach magerstem inklusivem Hotelfrühstück will ich gegen 9:15 Uhr weiterfahren. Doch es gibt noch ein Problem. Meine sohlenlosen seitlich bereits aufgerissenen Schuhe lassen kein gediegenes Fahren mehr zu, da die harten Pedale in meine Füsse drücken. Ich brauche also dringend neue. Ich halte also Ausschau nach einem Schuhhändler. Wenig später habe ich mich auf den hektischen Markt der Kleinstadt verirrt, wo es vieles gibt, aber Schuhe sehe ich keine.

Einem Mann fällt auf, dass ich ein wenig auf verlorenem Posten stehe und hilft mir ein Schuhhändler zu finden. Dort angekommen erwerbe ich ein paar grüne secondhand Turnschuhe für umgerechnet 15.- . Nicht meine beste Preisverhandlung, aber ich bin einfach nur froh wieder passendes und bequemes Schuhwerk an den Füssen zu haben.

Vorbei an schlechtgebauten Betonblock-Hütten und teilweise sogar Behausungen aus Stroh bewege ich mich weiter südwärts. Wasser oder Essen wird mir keines mehr geschenkt, im Gegenteil. Wenn ich in einer Siedlung anhalte, gehts schnell und bettelnde Kinder stehen beim Velo. Auch auf der Durchfahrt strecken einige Kinder die hohle Hand in meine Richtung. Viele Winken aber auch oder schauen mir mit Erstaunen im Gesicht nach.

Heute ist es mal ein wenig bedeckt, was mir sehr gelegen kommt bei den 34 Grad Höchsttemperatur heute. Landschaftlich ist es attraktiv und eine deutliche Veränderung zur Wüstenlandschaft noch vor wenigen Tagen. Der Boden ist bewachsen von ausgetrocknetem goldenfarbenen Gras und neben stacheligen Gehölzen wachsen erste Afrikanische Affenbrotbäume. An einem besonders dickem Exemplar mit ca. 3 Meter Stammdurchmesser komme ich am späteren Nachmittag vorbei.

Bei Sonnenuntergang erreiche ich die zweitgrösste Stadt Senegals mit über einer Million Einwohnern. Bei einem Bankomaten hole ich nochmals 100’000 CFA Franc, da mein Bargeld schneller abnimmt, als angenommen. Die Stadtdurchfahrt dauert seine Zeit aufgrund chaotischer Zustände und langsamer Verkehrsteilnehmer, wie Pferde und Eselgespanne. Somit erreiche ich erst im letzten Dämmerlicht die am Vortag herausgesuchte Unterkunft am südwestlichen Stadtrand. Die einzige hotelartige Einrichtung dieser Stadt, wie ich ungläubig gelesen habe.

Strecke: 118 Km

Tag 14 (3.1.2026)

Um 9:45 Uhr verlasse ich mein Zimmer, welches ich mit einem Dutzend Küchenschaben geteilt habe. Das schlechteste Hotel in Afrika, wie es teils in den Google-Bewertungen zu lesen ist, war es zwar nicht, aber gut war es sicher auch nicht. Warmwasser, Handtuch oder Toilettenpapier hatte ich ja keines erwartet. Den zentimeterhohen Staub vom Deckenventilator hätte aber schon mal jemand wegwischen können und eine Bettdecke wäre auch nicht schlecht gewesen.

Auf flacher Strecke radle ich bei hohen Temperaturen weiter. Die Bäume werden zunehmend höher und auch dicker. Bei einem besonders dicken Exemplar mache ich eine kurze Trinkpause.

Die nachmittägliche Hitze von 33 Grad wirkt sich ein wenig negativ auf meine Leistung aus. Zum Glück ist die heutige Etappe nach Kaolack überschaubar und ich erreiche, die am Vorabend recherchierte Unterkunft, noch bei Sonnenschein. Dort wird mir fürs Nachtessen eine Aluschachtel Reis mit Hühnchen beordert, welche ich in einem kleinen Innenhof unter einer Palme bei angenehmer Abend-Temperatur verspeise. Kinder rennen spielend umher und im Hintergrund läuft noch ein wenig afrikanischer Sound - eine positive Stimmung.

Strecke: 102 Km

Tag 15 (4.1.2026)

Bereits um 6:30 Uhr bin ich abfahrbereit und räume Velo und Ausrüstung aus meinem Zimmer. Das Frühstück ist im Zimmerpreis inbegriffen und man hat mir am Vortag gesagt es sei möglich um 6:30 Uhr zu frühstücken. Da ich es nicht glaubte, hatte ich extra 3 Mal nachgefragt.

Ich warte 20 Minuten im Innenhof. Als alles ruhig bleibt, esse ich kurz ein halbes trockenes Baguette mit Nutella und verlasse dann die Unterkunft. Es hätte mich auch gewundert, wenn das mit dem Frühstück wirklich geklappt hätte. Ich muss schon sagen so ein gutes Hotelfrühstück mit Brot, Müesli und Orangensaft vermisse ich sehr. Das Baguette, welches man hier bekommt ist zwar nicht schlecht, aber immer das gleiche Baguette zum Frühstück und zum Mittagessen müsste schon nicht sein.

Als ich nach 30 Kilometern in die erste richtige Siedlung komme, halte ich angestrengt die Augen nach einem Restaurant, Café oder sonstiger Frühstücksmöglichkeit offen. Ein wenig abgedeckt hinter einem Vorhang aus Tüchern werde ich fündig.

Es gibt Brot mit unterschiedlichem Inhalt. Ich entscheide mich für eine Ei-Zwiebel-Mayonnaise Füllung. Das in Zeitungspapier eingewickelte Sandwich schmeckt gut. Ich bestelle gleich noch zwei und packe eines davon fürs Mittagessen ein. Das waren absolut gut investierte 90 Rappen.

Mit Hörspiel und Verkehrslärm im Hintergrund rolle ich weiter durch die Savannen-Vegetation bis zur nächsten Landesgrenze. In der Grenzsiedlung herrscht mal wieder das reinste Chaos, aber im senegalesischen Grenzgebäude läuft alles schön geordnet ab. Die 30 wartenden Afrikaner werden dank einem Geländer-Labyrinth in fairer Reihenfolge auf die 4 Schalter gelenkt. Die Grenzbeamten arbeiten speditiv. Ich warte keine 10 Minuten, bis mir der Ausreisestempel in mein Reisebüchlein gedruckt wird.

Vorbei an hupenden Bussen, rücksichtslosen Motorradfahrern und aufdringlichen Verkäufern schiebe ich mein Velo zum anderen Grenzgebäude auf der gambischen Seite. Dort warten noch mehr Leute. Aber auch hier treffe ich auf eine geordnete Warteschlange und effiziente Beamte. Nachdem ich am Schalter meine Fingerabdrücke angegeben habe, bekomme ich die Anweisung, dass ich im Gebäude den Stempel erhalten werde. Dort werde ich in einem Büro empfangen. Ich nenne dem Stempel-Chef Reiseziel, Transportmittel und geplante Aufenthaltsdauer in Gambia. Da ich beabsichtige das schmale Land bereits an diesem Tag wieder zu verlassen, bekomme ich einen Transitstempel.

Das Highlight des 26 Kilometer langen Trans-Gambia Highways ist die Überquerung des breiten Gambia Rivers mit seiner saftig grünen Ufer-Mangroven-Vegetation.

Der erneute Landeswechsel nach Senegal läuft sogar noch besser als 2 Stunden zuvor. Die 2 Stempel hole ich in wenigen Minuten. Ich bin froh, dass es so reibungslos läuft, denn bis zur anvisierten Unterkunft verbleiben immer noch 40 Kilometer.

Bei den letzten Sonnenstrahlen erreiche ich das heutige Tagesziel. Das ventilierte Zimmer kostet 15‘000 CFA Franc (umgerechnet 22 Franken), ein Standart-Preis, wie ich in den letzten Tage herausgefunden habe. Nach 2 Burgern sinke ich schon bald todmüde ins Bett.

Strecke: 150 Km

Tag 16 (5.1.2026)

Um 8:00 Uhr sollte das im Zimmerpreis inklusive Hotelfrühstück serviert werden. 30 Minuten Wartezeit später wird dann das Frühstück aufgetragen. Wie bereits an den vergangenen Tagen ist es eine magere Angelegenheit. Heute ist es jedoch besonders mickrig; ein halbes Baguette, eine Tasse Heisswasser, ein Milchpulverbeutelchen, ein Kaffeepulverbeutelchen, ein winziges Bütterchen und Zucker.

Nach 20 Kilometern knurrt bereits wieder mein Magen. Ich halte Ausschau nach einem Tuch hinter dem sich ein versteckter Essensstand verbergen könnte und werde bald fündig. Eine junge Frau, mit auf den Rücken gebundenem Kleinkind, macht mir 2 Sandwiches mit einer braunen Linsen-Zwiebelsauce darin. Es schmeckt gut.

Ich radle weiter in östliche Richtung auf guter verkehrsarmer Asphaltstrasse. Ein entspanntes Fahren. Aufgrund der Nähe zum Fluss Casamance ist die Vegetation üppig grün und es gibt bereits viele grosse Laubbäume.

Das feuchtere Klima erlaubt auch den Anbau von Bananen. Bei jedem Dorf, an dem ich vorbeifahre, sitzen Leute an der Strasse, die Bananen anbieten. Als ich vor der Mittagspause bei einer Gruppe Frauen halt mache, werden mir sofort 5 Bünde Bananen ins Gesicht gestreckt und Preise werden wild durcheinandergerufen. Ich bin überfordert und kaufe schliesslich 7 Bananen für 300 CFA Franc (umgerechnet 40 Rappen). Vergleichbar teuer ist hier im Senegal dagegen Trinkwasser, welches oftmals 500 CFA Franc kostet pro 1.5 Liter-Flasche.

Bei der heutigen Etappe staune ich über die diversen kleinen Dörfer, an denen ich vorbeikomme. Viele von ihnen sind mehrheitlich aus organisatorischem Material errichtet worden; Lehmmauern, Schilfdächer und Holzgeflechtzäune. Die Leute müssen in dieser Region besonders arm sein. Doch allzu unglücklich scheinen sie trotzdem nicht zu sein. Zumindest die Kinder winken und lachen oft, wenn sie mich vorbei radeln sehen.

Um 17:00 Uhr erreiche ich die Stadt Kolda. Die Stadt scheint sehr unterentwickelt. Trotzdem gibt es hier ein gutes 3-Sterne Hotel. Freude herrscht, als ich mein klimatisiertes Zimmer betrete. Endlich mal wieder westlicher Standard. Keine Küchenschaben, ein sauber bezogenes Bett, WC-Papier, ein Badetuch, Warmwasser und sogar ein kleines Dusch-Gel. Ich bin guter Dinge. Der 2. Tourenabschnitt und total bereits 2‘072 Kilometer konnten ohne grössere körperliche und technische Probleme abgeschlossen werden. Man hofft, dass dies auch in den kommenden Tagen und Wochen so bleiben wird.

Strecke: 103 Km

Tag 17 (6.1.2026)

Der Tag startet mit pünktlichem und reichhaltigem Frühstück. Gut gestärkt holpere ich schon bald auf der unasphaltierten Strasse in Richtung Grenzübergang zu Guinea-Bissau. Ich bin gespannt, denn nach dem Militärputsch Ende November 2025 beschreibt das EDA (Eidgenössisches Departement für Auswärtige Angelegenheiten) die Lage im Land als ungewiss und volatil. Auch sollen Strassen und Hauptachsen mittels Checkpoints durch die Armee kontrolliert werden. Mal schauen.

Die Grenzstrasse ist entgegen meinen Befürchtungen nicht sandig, gut fahrbar und zudem fast verkehrsfrei. Am Wegrand beobachte ich wieder diverse Wellblech- und Strohdachhütten. Als ich eine nett-wirkende Familie sehe, steige ich vom Rad, schenke ihnen meine restlichen Bananen und frage, ob ich ein Foto zu Dokumentationszwecken machen darf.

Ich staune, als auch sie ein Foto von mir machen wollen und der Junge ein Smartphone aus einer Hütte holt.

Nach 30 Kilometern erreiche ich das Grenzdorf Salikégné. Mit Hilfe der Lokalbevölkerung finde ich in einem Innenhof den gemütlich auf einem Plastikstuhl sitzenden Grenzbeamten. Aufgrund der wenigen Leuten, die hier die Grenze überqueren, scheint er einen entspannten Arbeitsalltag zu haben. In einem rudimentären Grenzgebäude schreibt dieser an einem uralten Holztisch die wichtigsten Daten meines Passes in ein Buch. Danach bekomme ich den «Sortie»-Stempel und verlasse Senegal.

Das Gebäude auf der Guinea-Bissau Seite ist ebenfalls heruntergekommen, aber etwas grösser und deutlich leichter zu finden, da es das erste Haus ist nach der Grenze. Es wundert mich keineswegs, dass die Einreiseformalitäten problemlos verlaufen, denn ein Visum von der Botschaft in Brüssel klebt in meinem Pass. Bis dieses aber dort mal eingeklebt wurde, hatte ich im September viel Geduld aufbringen müssen. 3 E-Mails und 5 Anrufe waren nötig, bis es die Botschaft von Guinea-Bissau fertigbrachte, mir das leere Visum-Antrags-Formular und eine Liste mit den benötigten Dokumenten zukommen zu lassen. Mit einer sehr teuren Express-DHL Sendung ist dann mein Pass für eine Woche in die europäische Hauptstadt gereist. Der Zirkus hat sich aber gelohnt, denn ohne Komplikationen kann ich jetzt die Fahrt nach Guinea-Bissau fortsetzen.

Ich bin irgendwo im Schilf gelandet. Durchgangsverkehr gibt so gut wie nicht. Die einfachen Siedlungen aus Wellblech, Holz, Erde und Stroh setzen sich auch hier fort. Ab und zu sehe ich Leute, die auf grossen feinsäuberlich von Hand angelegten Feldern arbeiten. Es herrscht eine ruhige friedliche Stimmung und es wundert mich, dass das EDA vor Reisen ins Grenzgebiet zur senegalesischen Region Casamance abrät, da es unsicher sei und jederzeit bewaffnete Auseinandersetzungen möglich sein sollen. Ich zumindest werde nicht Zeuge einer solchen.

Den ganzen Nachmittag gehts zusammen mit Motorrädern, Kühen und Eselkarren über die rötlich-braune staubige Piste in südöstliche Richtung.

Für 100 Meter wechselt der Untergrund mal kurz zu Stahl, während ich eine alte massive Brücke überquere.

Nach insgesamt fast 90 Kilometern auf losem Untergrund erreiche ich gegen 17:00 Uhr wieder eine Asphaltstrasse, welche aber auch nicht viel besser ist, als die vorhergehende Kiesstrasse. Auch siedlungstechnisch verändert sich nicht viel. So ärmlich und einfach würde es wohl bleiben, denn gemäss meinen Recherchen ist das Land im Vergleich zu seinen Nachbarn am wenigsten entwickelt.

Kurz bevor ich mein Tagesziel erreiche, treffe ich noch auf 2 deutsche Radfahrer, die über Umwege in 1.5 Jahren nach Kapstadt fahren wollen. Wahnsinn! Dagegen ist meine Reise ja ein Klacks!

In Bafata wartet ein Zimmer auf mich. Nachdem ich das passable Zimmer mit Handtuch und WC-Papier bezogen habe, kommt der Mann der Unterkunft mit 2 grossen Wassereimern ins Zimmer, meinem Dusch- und WC-Spülwasser. Oje. Auch das heutige Restaurant unterscheidet sich deutlich von dem am Vortag. Bei einem Wellblech-Unterstand bekomme ich ein auf einem Feuer gekochtes Fisch-Reis-Salat Menü. Kommuniziert wird hier nicht mehr auf französisch, sondern auf portugiesisch. Glücklicherweise kann ich meine bescheidenen Spanischkenntnisse auspacken, wodurch ich von einem anwesenden Ehepaar auf 2 kleine portugiesische Super Bock Biere eingeladen werde. Ein guter Start ins 5. Land der Reise.

Strecke: 105 Km

Tag 18 (7.1.2026)

Um 8:30 Uhr schwinge ich mich ohne Frühstück im Magen auf den Sattel. Nach 10 zurückgelegten Kilometern findet man auf einem kleinen Markt eine Dame, die Brot mit Füllung anbietet.

Hungrig esse ich ein paar Sandwiches mit Kartoffel-Zwiebel-Tomaten-Füllung und lasse mir noch 2 Brote einpacken. Weiter geht die Fahrt auf maroder Asphaltstrasse durch üppige Vegetation, vorbei an einfachst gebauten Siedlungen. Ein solid gebautes „normales“ Haus sehe ich keines. Was mir auffällt ist, dass jedes Dorf einen Brunnen hat. Einmal steige ich vom Velo und schaue zu, wie eine Frau einen an ein Seil gebundenen Eimer ins 20 Meter tiefe Loch hinablässt und mit Wasser gefüllt wieder hochzieht. Auch beobachte ich an diesem Tag, wie die Leute an Kleider, Schuhe oder Shampoo kommen. Ich sehe nämlich einige kleine mobile Shops. Es sind Fahrräder oder Motorräder, die voll gepackt mit Produkten bei den Siedlungen anhalten und ihre Sachen anbieten.

Es ist eine interessante Fahrt an diesem heiss-feuchten Nachmittag. Ein weisser Velofahrer scheint in dieser Gegend eine Rarität zu sein, denn diverse Leute, vor allem Kinder, die entlang der Strasse wohnen, rufen und winken, wenn sie mich sehen.

Am späteren Nachmittag komme ich dann mal zu einem Militär-Checkpoint. Ich habe es mir ein wenig krasser vorgestellt. Lediglich ein altes Seil mit ein paar ausgebleichten Tüchern hängt über die Strasse und daneben sitzen 2 lahme Militärs, die mich ohne Umschweife durchwinken. Nach dem Checkpoint passiere ich mal wieder einen Fluss und mir bietet sich ein schöner Ausblick aufs Wasser und die beinahe tropische Vegetation im Hintergrund.

Gegen Abend habe ich ein wenig Mühe eine Unterkunft zu finden, auch auf Google Maps kann ich keine ausfindig machen. Schliesslich finde ich doch etwas und muss nicht auf mein Zelt zurück greifen. Das Zimmer und insbesondere das Badezimmer ist aber so rudimentär und dreckig, dass ich mich frage, ob das Zelt heute nicht die bessere Option gewesen wäre.

In einer kleinen Bar gegenüber macht mir ein Junge noch 2 Brote mit Ei-Füllung und zum Dessert noch 1 Brot mit Schokoladencreme-Füllung. Ein bisschen viel Brot, aber es könnte schlimmer sein.

Strecke: 109 Km

Tag 19 (8.1.2026)

Aufgrund eines ungediegenen Übelkeitsgefühls, welches mich diese Nacht fast 3 Stunden wachgehalten hat, stehe ich wenig erholt auf an diesem Morgen. In der Bar macht mir derselbe Junge, wie bereits am Vorabend, 4 Ei-Sandwich, wovon ich 2 für das Mittagessen einpacke.

Um 8:00 Uhr holpere ich auf einem rotbraunen Kiesweg der nächsten Landesgrenze entgegen. 20 Kilometer später übersehe ich beinahe den Grenzposten. Dieser ist aber auch nicht leicht zu erkennen. Ein kleiner Holzverschlag mit Wellblechdach, worunter ein Herr in Flipflops sitzt. Hätte er kein T-Shirt mit Guinea-Bissau-Polizei-Logo angehabt, hätte ich gedacht, es wäre ein Witz. Meine Daten werden feinsäuberlich in ein Linien-Heft übertragen und bald kann ich weiter radeln.

Die Grenzstrasse ist nun auf die Breite eines Single-Trails geschrumpft.

Ich kann es kaum glauben, dass das hier wirklich einer von den 2 offiziellen Grenzübergangspunkten zwischen den beiden Ländern Guinea-Bissau und Guinea ist. Wenig später überquere ich ein kleines Sumpfgebiet auf einem Weg aus aneinander montierten Holzbretter. Dies ist die coolste Grenzstrasse, über die ich je gefahren bin, denke ich entzückt.

3 Kilometer gehts auf dem schmalen Pfad durch angenehm schattigen tropischen Wald, bevor ich auf eine kleinste Siedlung mit Militär-Checkpoint stosse. In einer mickrigen Hütte aus Lehmsteinen und Wellblechdach werden wieder handschriftlich die Passdaten aufgenommen. Auch meine Gelbfieberimpfung und das Visum werden kontrolliert. Den Stempel würde es später geben. Mal wieder eine unnötige und birnenweiche Verkomplizierung der Einreiseformalitäten. Man kennt‘s ja bereits.

Auf einem schmalen Weg durch tropisches Gelände setze ich meine langsame Fahrt fort, bis irgendwo im Wald ein nächster kleiner Checkpoint kommt. Der faule Guinea-Militärler lässt mich die Passdaten sogar selber in sein Buch eintragen und erhebt obendrein noch eine Gebühr von umgerechnet 3 Franken. Fast schon eine Frechheit und Stempel gibts auch keinen.

Kurz darauf stosse ich auf einen breiten Fluss und sehe wie 2 Nussschalen aus Holz die wenigen Passagiere und Motorräder vom einen zum anderen Ufer transportieren . Ich fühle mich wirklich als wäre ich am Ende der Welt angekommen. Die Überfahrt mit dem von Hand angetriebenen Boot ist ein Highlight der Tour.

Auf der anderen Seite angekommen ist die Kies-Strasse dann wieder mit 4-rädrigen Fahrzeugen befahrbar und ich komme ein wenig besser voran. Nach 19 Guinea-Kilometern erreiche ich einen Holzverschlag mit Plastikdach, worin 3 Polizisten sitzen. Ich muss eine erneute Kontrolle der Dokumente über mich ergehen lassen und bekomme dann endlich den Einreisestempel. Wurde auch langsam Zeit.

Bald mündet der idyllische Pfad in eine gerodete Schneise. Auf einer Breite von 30 Metern wurde alle Vegetation dem Erdboden gleichgemacht. Bald treffe ich auf schwere Maschinen mit chinesischen Firmenaufklebern darauf. Hier wird offenbar eine neue Strasse gebaut. Gegen 16:00 Uhr erreiche ich dann ganz unverhofft den bereits fertiggestellten Teil der Strasse. Eine 10 Meter breite nigelnagelneue Asphaltstrasse windet sich durch die bewaldeten rötlichen Hügel. Ein Geschenk des Himmels, denn ich habe erst die Hälfte der heutigen Tagesetappe geschafft und muss dringend einen Zacken zulegen. Auf der neuen verkehrsfreien Strasse fräse ich mit Musik in den Ohren in den Abend hinein. Es ist perfekt.

Es ist bereits stockdunkel, als ich eine Unterkunft in der Stadt Boké ansteuere. Nach endlich mal wieder „normaler“ Dusche ohne Wassereimer, finde ich in einem Strassenimbiss noch etwas zu essen. Ein paar Poulet-Knochen und kalte weiche und zudem noch fade Pommes Frites werden mir vorgesetzt. Sicherlich kein kulinarischer Höhepunkt.

Strecke: 117 Km

Tag 20 (9.1.2026)

Nachdem die Hotelleute einmal mehr geknausert haben bei der Frühstücks-Zubereitung, will ich um 9:00 Uhr losfahren. Doch ich bemerke vor der Abfahrt einen schleichenden Platten am Hinterreifen und somit gibt es eine reparaturbedingte Verzögerung.

Im Verkehrsgetümmel von Boké verlasse ich die Stadt in südwestliche Richtung. Es ist kein idyllisches Radeln zusammen mit rücksichtslosen motorisierten Fahrzeugen. Ohne meine noise-cancelling Airpods würde mich das ständige Gehupe in den Wahnsinn treiben! Ich habe schon die Befürchtung, dass mich der starke Verkehr bis in die 250 Kilometer entfernte Hauptstadt begleiten würde. Doch zum Glück fällt die Verkehrsdichte bald auf ein erträgliches Level. Bei feucht-heissen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein sammle ich weitere Guinea-Kilometer.

Bei spannendem Hörbuch vergeht der Tag schnell und schon bald bricht die Nacht herein. Gegen 20:00 Uhr erreiche ich das angesteuerte Hotel, welches im Nirgendwo an die Strasse gebaut wurde. Umgerechnet 50 Franken kostet ein Zimmer. Ein Zimmer besichtigen kann ich jedoch nicht, denn das Hotel ist voll. Kaum zu glauben. Da das nächste Hotel erst in 40 Kilometern kommen würde und ich 0 Lust habe mein Zelt bei Stockfinsternis irgendwo in üppiger Vegetation neben unbekannten Insekten zu errichten, frage ich, ob ich auf dem Gelände der Unterkunft mein Zelt aufschlagen kann. Der Hotelmitarbeiter hat zwar Bedenken, dass dies die anderen Hotelgäste stören könnte, willigt dann schliesslich doch ein, sofern ich vor Tagesanbruch wieder abrauschen würde. Auch ein kleines Badezimmer mit einem Eimer Wasser auf der Rückseite des Hauptgebäudes kann ich nutzen und bin froh den klebrigen Schweiss-Sonnencreme-Staub-Film auf meiner Haut loswerden zu können. Dafür knöpfen sie mir 100‘000 Guinea-Franc ab (umgerechnet 10 Franken). Kein Optimum, aber wenigstens habe ich mein Zelt nicht vergebens mitgeschleppt.

Strecke: 122 Km

Tag 21 (10.1.2026)

Wegen eines brummenden Generators in der Nähe und kleinen Steinen, die durch meine dünne Luftmatratze drücken, ist es definitiv nicht die beste Nacht.

Kurz vor Sonnenaufgang sind die Campingutensilien wieder verstaut und es geht weiter vorwärts auf der Bundesstrasse N3. Bald mache ich einen Frühstückshalt und bin froh noch Schweizer Notfall-Nahrung im Gepäck zu haben. Ich esse eine Packung Knäckebrot mit Zürcher Blütenhonig.

Bei feuchter Hitze nähere ich mich langsam der Hauptstadt Conakry. Die Hauptstrasse wird aber komischerweise nicht besser, sondern schlechter. Immer wieder gibt es sandig-steinige Abschnitte mit tiefen Schlaglöchern. Teilweise sieht man vor lauter Staub und Abgase fast nichts mehr. Auch meinem Velo gefällt, das nicht und beim Hinterrad reisst eine Speiche, obwohl ich den grössten Teil des Gewichts meines Gepäcks auf das Vorderrad verlagert habe.

Logischerweise nimmt mit der Nähe der Hauptstadt der Verkehr immer weiter zu. Auf mich als Velofahrer wird wenig Rücksicht genommen und ich muss mich konzentrieren die Spur zu halten und bei besonders aggressivem Gehupe in den sandigen Strassengraben zu flüchten. Einmal werde ich um Haaresbreite von einem Brett getroffen, welches seitlich von der Ladefläche eines 3-rädrigen Fahrzeuges absteht. Kritisch und gar nicht lustig.

Erschöpft und verdreckt erreiche ich vor 16:00 Uhr ein 4-Sterne Hotel, welches auf einer Anhöhe mit gutem Ausblick auf die Umgebung steht. Gebucht habe ich es bereits im November in Zusammenhang mit dem Visums-Antrag. Ich hätte es wieder stornieren können, bin aber trotzdem glücklich, habe ich das optimistisch gesetzte Ankunftsdatum einhalten können.

Ich erfreue mich an dem luxuriösen Zimmer mit Schweizer Standard, in dem ich 2 Nächte verbringen werde. Nach 20 Etappen und gut 2‘600 Kilometer habe ich mir mal einen Pausentag verdient.

Strecke: 99 Km

Tag 22 (11.1.2026)

Ich nutze den Morgen, indem ich Vorbereitungen für die verbleibenden knapp 1000 Kilometer treffe. Ich recherchiere nach Unterkünften, plane die nächsten Tagesetappen, wasche alle meine Kleider, entferne Sand und Abfall aus meinen Taschen und repariere einen kaputten Schlauch.

Am Nachmittag genehmige ich mir noch ein bisschen Handy-Zeit im kühlen Zimmer und ein wenig Sonne am hoteleigenen Pool. Zur Abwechslung auch mal ganz okay.

Strecke: 0 Km

Tag 23 (12.1.2026)

Gegen 8:30 Uhr verlasse ich die noble Unterkunft. Der Pausentag mit westlicher Infrastruktur hat gut getan, jedoch war es auch ein bisschen komisch den Tag alleine im fast ausgestorbenen Hotel zu verbringen.

Ich bin zurück auf der Hauptstrasse in Richtung Conakry. Die Fahrt durch das Chaos verlangt mir alles an Konzentration ab. Es wimmelt nur so von Motorrädern, Autos und Lastwagen. Sobald der Verkehr ein wenig stockt, weitet sich das rege Markttreiben, welches auf beiden Strassenseiten herrscht, auf die Fahrbahn aus. Es herrscht ein riesiger Lärm und in der Luft liegt eine smogartige Dunstglocke. Nach 20 Kilometern zweigt die Hauptstrasse nach Conakry, welches auf einer Halbinsel im Meer liegt, rechts ab. Wie erwartet ist der Verkehr, welcher wegführt von der Stadt, weniger dicht als zuvor. Dies haben auch diverse Motorradfahrer und einige Autofahrer bemerkt, die mir nun auf der ganz rechten Strassenseite als Geisterfahrer entgegenkommen. Erstaunlicherweise werde ich nicht Zeuge eines Zusammenstosses.

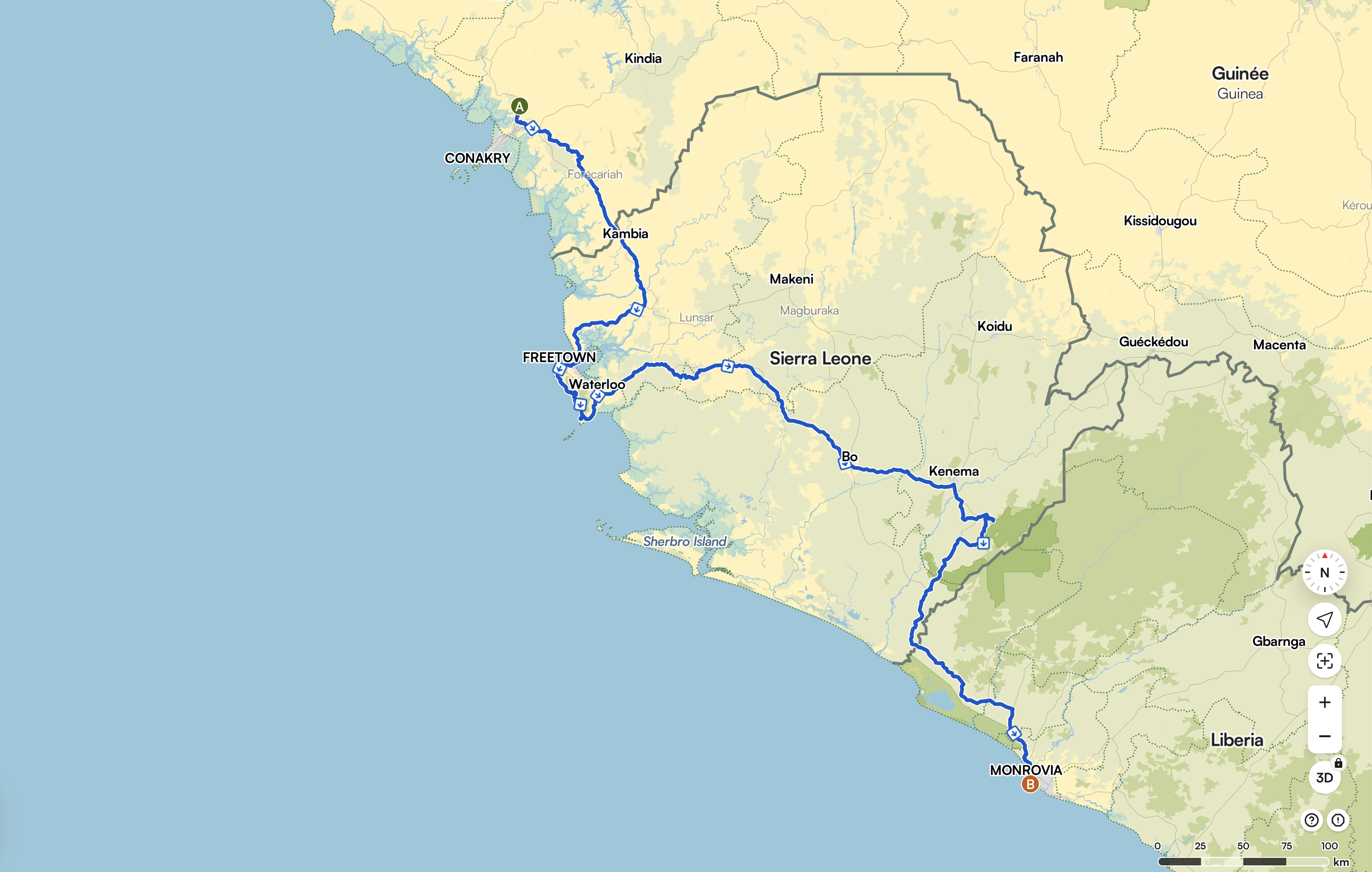

Gegen Mittag lasse ich den Ballungsraum definitiv hinter mir zurück und es wird endlich ruhiger auf der Strasse. Mit den erholten Oberschenkeln komme ich gut voran und erreiche gegen 16:15 Uhr die nächste Landesgrenze. Die Grenzanlage sieht schon mal erfreulich und logisch aufgebaut aus: Ein langes Gebäude mit Guinea-Teil und Sierra-Leone-Teil. Der Schein trügt nicht. Ohne grosses Theater bekomme ich den Ausreisestempel von Guinea. Auf der anderen Seite werde ich dann in ein kleines Büro vorgeladen. Eine Grenzbeamtin kontrolliert mein 180-Franken-teures Visum, setzt den Stempel und heisst mich im Lande Willkommen. Wunderbar.

Bevor ich weiterfahre lasse ich mir noch mein restliches Bargeld aus Guinea und 100 USD in Leones wechseln. Ich bekomme einen ganzen Stapel Banknoten, denn die kleinsten Noten die es hier gibt sind 20er Noten. 20 Leones haben einen Gegenwert von lediglich 75 Rappen. Ein Witz.

Nach den ersten 9 Kilometern im neuen Land erreiche ich die am Vortag herausgesuchte Unterkunft. Für das passable Zimmer muss ich lediglich 230 Leones hinblättern. Während dem ebenfalls preiswerten Chicken-Pommes-Frittes-Nachtessen bestätigt mir der Hotelier, dass das Land mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Das grösste Problem sei der akute Mangel an Jobs und die gewaltige Jugendarbeitslosigkeit. Zudem seien die Lebenshaltungskosten hoch, es herrscht Mangel an Strom und die Regierung steht alledem untätig und korrupt gegenüber. Das tönt nicht gut. Einmal mehr werde ich daran erinnert wie privilegiert ich bin, dass ich hier kurz durchradeln und danach wieder in die schöne Schweiz abdampfen kann.

Strecke: 126 Km

Tag 24 (13.1.2026)

Nach einer bei Hitze verbrachten Nacht in der kleinen Wellblechdachhütte, rolle ich gegen 9:00 Uhr weiter in Richtung Liberia. Gleich zu Beginn der Fahrt will ich meine Wasserreserven auffüllen. Es wird zunehmend schwieriger 1.5 Liter Flaschen zu bekommen. Wasser wird zwar an jeder Ecke verkauft, jedoch meist nur in 400 ml Beutel, ähnlich einer Mozzarellaverpackung. Vor einem Getränkeshop, wo ein Kind gerade damit beschäftigt ist die Getränkepackungen aufzustapeln, halte ich und frage nach grossen Wasserflaschen. Es gibt nur kleine 0.5l Flaschen, die zudem nur im 12er-Pack gekauft werden können. Da mein Wasserverbrauch bei tropischer Hitze doch relativ hoch ist kaufe ich ein solches 12er-Pack. Abfalltechnisch eine kleine Katastrophe.

Auf guter verkehrsarmer Asphaltstrasse geht die Fahrt bei Höchstwerten um 34 Grad weiter vorbei an diversen Palmen.

Eigentlich recht gediegen, doch am Nachmittag fühle ich mich zunehmend energielos und ich habe einen unnormal hiessen Kopf. Der aufkommende Gegenwind bremst zusätzlich.

Dank Hörspielablenkung schaffe ich es trotzdem in die am Pausentag gebuchte Unterkunft mit klimatisiertem Zimmer. Ich fühle mich fiebrig, aber wenigstens ohne andere Beschwerden. So esse ich in der Unterkunft noch einen geschmacklosen Fisch mit Reis. Mal schauen, ob das eine gute Idee war.

Strecke: 116 Km

Tag 25 (14.1.2026)

Ich verbringe eine sehr unruhige Nacht: Traumfragmente, die sich dutzende Male wiederholen, ein weiterhin heisser Kopf, Blähungen und ein zeitweises ungutes Gefühl im Magen. Trotzdem summieren sich einige Stunden Schlaf und am Morgen fühle ich mich ein wenig besser als am Abend zuvor. Auch die gerösteten Bananen und der Tee zum Frühstück tun mir gut. Heute ist zum Glück ohnehin eine kurze Etappe geplant und so breche ich bald wieder auf.

Um 9:15 Uhr erreiche ich das Fährterminal. Von hier sollte es mit einer Autofähre über die Meeresbucht in die 7 Kilometer entfernte Hauptstadt gehen. Naiverweise habe ich bei der Verbindungsfrequenz an die Zürichsee Fähre von Meilen nach Horgen gedacht. Doch die Fähre hier fährt erst in 2 Stunden und 15 Minuten. Somit bleibt mir nichts anderes übrig als zu warten. Dabei setzt sich ein junger Herr neben mich und schwatzt ein bisschen mit mir. Ich bin passiv, denn in diesen Fällen läuft es meistens auf das eine hinaus. Niemand interessiert sich wirklich für mich oder geschweige denn mein Projekt. Das Einzige, was sie interessiert, ist mein Portmonee. Auch in diesem Fall läuft es darauf hinaus, was als Alleinreisender nicht so ein schönes Gefühl ist.

Mit 15 Minuten Verspätung läuft dann das museumswürdige Schiff mit seiner bunten Fracht aus. Die 45-minütige Fahrt ist aber mässig idyllisch. Sitzplätze gibt es keine, mit einem billigen schrillen Megaphon wird noch irgendeine Jesus-Rede gehalten und ab und zu wimmert noch eine leidende in einen Korb gepackte Ziege. Ich bin froh, als ich endlich wieder festen Boden unter den Füssen habe und schaue nochmals zurück auf das typische afrikanische Chaos.

Das Chaos fängt nach der Fährüberfahrt aber erst an. Bald befinde ich mich nämlich mitten im Verkehrschaos von Freetown. Zeitweise kann ich mich keinen Meter vor oder zurückbewegen und es herrscht ein ohrenbetäubender Lärm.

Würde ich nicht ständig meine Noise-Cancelling Kopfhörer tragen, hätte ich schon lange einen Gehörschaden erlitten, da bin ich mir sicher. Die Stadtdurchfahrt ist zwar spannend, doch ist es nicht das Beste in meinem Zustand. Ich fühle mich schlapp, habe ein flaues Gefühl im Magen und meine Stirn ist zu warm. So quäle ich mich die nächsten 50 Kilometer in Richtung Bureh Town mit Ausblick auf das Meer zu meiner Rechten und grünen Hügeln zu meiner Linken. Erschöpft erreiche ich kurz nach 17:00 Uhr die 3 Tage zuvor gebuchte Hütte direkt am Meer.

Ein schöner Ort, den ich trotz knapper Energiereserven noch erkunde. Und es lohnt sich. Es ist wirklich ein schöner Strand. Nach einigen Metern erblicke ich eine Gruppe moderner Wohnwagen. Als ich einen Blick auf die Autokennzeichen werfe, kann ich es kaum glauben: Basel, Aargau, Zürich und noch ein paar Deutsche. Mit grösster Freude spreche ich mal wieder Schweizerdeutsch. Die Zürcher sind sogar aus Zumikon, was nur wenige Kilometer von meinem Heimatdorf Egg entfernt liegt. Die Gruppe ist auf einer halbjährigen Westafrika-Tour bis nach Benin. Der Austausch ist spannend und lässt mich kurz meinen Schwächezustand vergessen. Auch sie sehen beispielsweise das grosse Abfallproblem hier und verstehen nicht, warum die Leute ihren Müll achtlos auf die Strasse werfen. Auch ich habe heute diverse Leute auf dem Schiff gesehen, die ihre leeren Petflaschen einfach ins Meer geworfen haben. Eine Katastrophe. Ich habe fast gehofft, dass ich noch auf eine Rösti oder so eingeladen werde. So viel Glück habe ich aber nicht. Nach herzlicher Verabschiedung und Glückwünschen bewege ich mich also zurück zu meiner Unterkunft.

An einem kleinen Tischchen direkt am Strand wird mir ein Teller Pasta mit Gemüsesauce serviert. Geschmacklich zwar stark verbesserungswürdig und nicht so, wie man es sich vorstellt, aber ich bin einfach froh, muss ich nicht wieder Fisch mit Reis essen. Somit ein versöhnlicher Abend nach mühsamer Etappe.

Strecke: 66 Kilometer

Tag 26 (15.1.2026)

Ich liege mehrere Stunden wach. Der kleine Ventilator vermag die herrschende Hitze im Raum nur wenig mindern.

Am Morgen fühle ich mich keinen Zoll besser als am Vortag. Das ist nicht gut. Ausgerechnet heute ist es auch noch überdurchschnittlich weit zur nächsten Unterkunft. Kurz überlege ich mir hier einen Regenerationstag einzulegen. Aber bei Hitze den ganzen Tag in der stickigen Hütte zu liegen ist auch nicht optimal und vielleicht würde es mir ja im Verlauf des Tages besser ergehen. Mit Dafalgan im immer noch geblähten Magen fahre ich also weiter.

Nach wenigen Kilometern werde ich bereits von der Camping-Reisegruppe überholt. Es wird gehupt, aus dem Seitenfenster gewinkt und die Zürcher rufen „Gueti Fahrt, machs guet!“. Irgendwie rührt es mich und als die Kolonne auf Nimmerwiedersehen am Horizont verschwindet, bekomme ich schon fast feuchte Augen.

Der Tag gestaltet sich zunehmend schwieriger. Die Wirkung des Schmerzmittels lässt nach und die Temperaturen steigen. Ich fühle mich kraftlos, mein Verdauungstrakt ist im Ungleichgewicht und meine Stirn ist abnormal warm. Meter für Meter kämpfe ich mich voran auf der verkehrsreichen Strasse durch wenig attraktives Gelände. Immer mal wieder lege ich kurze Trink- und Erholungspausen im Schatten ein. Ich esse nur wenig, da ich keinen Appetit verspüre. Ob ich es heute bis zur nächsten Unterkunft schaffen werde, weiss ich nicht. Es ist ein Tag zum Vergessen. Nun schon fast der 3. Tag in Folge fühle ich mich schlecht. Es muss also doch etwas Ernsteres sein. Auf der anderen Seite geht es mir jedoch genügend gut, um noch einigermassen fahren zu können. Ich weiss nicht, was los ist.

Um 16:15 Uhr esse ich noch 3 Farmer, trinke und werfe das nächste Dafalgan ein. Die Hitze nimmt zunehmend ab und es kommt glücklicherweise ein leichter Rückenwind dazu. Diese Kombination ist hilfreich und so stehe ich bei Sonnenuntergang 20 Kilometer vor der anvisierten Siedlung.

3 Kilometer vor der herausgesuchten Unterkunft erblicke ich einen gutaussehenden Tankstellenshop. Als ich reingehe, kann ich es kaum glauben. Ein paar kleine Regale mit schön eingefüllten ausländischen Produkten. Der erste einigermassen normale Shop seit der mauretanischen Hauptstadt Nouakschott. Aus einem Kühlregal nehme ich einen Orangensaft und an der Kasse finde ich sogar noch ein Snickers.

Mit Genuss verzehre ich sofort die gefundenen Schätze. Ein kulinarisches Highlight der letzten Tage. Essenstechnisch ist es momentan doch recht schwierig. Die Brotqualität hat sich seit Guinea ebenfalls dramatisch verschlechtert. Das Brot, welches man hier bekommt ist von toastbrotartiger Konsistenz und hinterlässt einen unappetitlichen Nachgeschmack der mich ein wenig an eine Kartonsammlung erinnert. Bananen sind zwar schön und gut, doch habe ich bereits so viele gegessen, dass sie mir schon aus den Ohren hängen. Vielleicht bin ich auch zu wenig mutig, um Neues zu probieren. Aber das sonst noch angebotene Gebäck, welches in oftmals fleckigen Plastikbehältern gelagert wird, macht mich auch nicht wirklich an. Meine aktuelle Phase der Appetitlosigkeit verstärkt das Essensproblem zusätzlich.

Jemand an der Tankstelle spricht von einem Hotel in wenigen hundert Metern Entfernung mit klimatisierten Zimmern. Dort muss ich hin. Um 20:30 Uhr erreiche ich endlich die besagte Unterkunft. Ich würge noch ein Nutellabrot hinunter und falle dann todmüde ins kühle Bett.

Strecke: 133 Km

Tag 27 (16.1.2026)

Am Morgen wache Ich schweissgebadet auf, trotz herrschender frische im Zimmer. Aufgrund immer noch anhaltender Blähungen ist auch die Luftqualität im Zimmer auf ein nur knapp erträgliches Level gesunken. Trotzdem habe ich nicht schlecht geschlafen und fühle mich besser als am Vortag.

Nach nur wenigen Kilometern merke ich, dass ich mich sogar deutlich besser fühle im Vergleich zum Vortag. Noch nicht 100 %, aber auf gutem Weg der Besserung. Das ist sehr erfreulich. Mit neuem Elan radle ich auf verkehrsarmer, vom EU Development Fonds finanzierter Strasse in Richtung Osten.

Bald komme ich noch an einem grossen Feuer vorbei, welches am Strassenrand lodert.

Es ist nicht das erste Mal, dass ich solche Feuer sehe und sie werden offensichtlich absichtlich gelegt. Den genauen Grund dafür habe ich bisher aber noch nicht erfahren.

Der heutige Tag verläuft eindeutig besser als der Vortrag. Auch die Nachmittags-Wärme wird durch immer wieder kommende schattige Schneisen durch tropisches Gewächs gelindert. So macht es wieder Spass.

Um 19:30 Uhr sitze ich bereits im Hotelrestaurant mit Chicken und Pommes auf dem Tisch, welche ich mit zurückkehrendem Appetit gierig verschlinge.

Strecke: 98 Km

Tag 28 (17.1.2026)

Kurz bevor ich diesen Morgen die Stadt Bo wieder verlasse, kann ich mir noch den überdurchschnittlichen Eifer der Verkäufer hier zu Nutze machen. Bei einem Shop 10 Meter neben der Strasse sehe ich grosse Wasserflaschen im Angebot. Ich rufe und frage, ob ich eine davon haben könne. Unverzüglich wird eine herbeigebracht. Sehr effizient, ich muss nicht mal absteigen.

Ohne nennenswerte Ereignisse erreiche ich Kenema. Dort kann ich mich mit grosser Freude wieder mit Orangensaft und einem Mars-Riegel stärken. Wenig später, um 15:30 Uhr, 40 Kilometer vor dem heutigen Tagesziel, biege ich dann von der einwandfrei asphaltierten Strasse ab und es wird mal wieder holprig. Ich hoffe mein Velo steht das durch, denn dem Hinterrad fehlt immer noch eine Speiche. Ich habe diese Etappe ein wenig unterschätzt. Der rötliche Kiesweg durch exotische und üppige Tropenvegetation ist zwar fürs Auge sehr attraktiv, jedoch körperlich herausfordernd und geschwindigkeitstechnisch ineffizient.

Das Gelände ist zudem recht hügelig und es geht nur zwischendurch mal geradeaus. Bei den steilen Aufstiegen vermisse ich ausserdem meine Klickschuhe. Als noch 13 Kilometer verbleiben, passiere ich in die letzte Siedlung und manövriere mich danach definitiv in den Schilf hinein. Auf einsamem Pfad pedale ich durch den Jungel, welcher sich langsam auf die Nacht vorbereitet. Ich hoffe nur, dass mir bei der Planung kein Fehler unterlaufen ist und die angepeilte Unterkunft effektiv dort steht, wo sie auf Google-Maps eingezeichnet ist. Um 19:00 Uhr erreiche ich das Gebiet des Gola Rainforest National Parks.

Unter dem geschlossenen Blätterdach ist es schon fast dunkel und ich muss mein Licht einschalten. Nach wenigen Minuten erreiche ich erleichtert die Parkstation und somit auch die Unterkunft. Ich hatte mich angemeldet und man erwartet mich schon. Zum Nachtessen wird mir ein öliger Fisch mit weisser in Scheiben geschnittener Masse vorgesetzt. Das wird sicherlich nicht mein neues Lieblingsgericht, aber dank grossem Hunger kann ich die Speise ohne grosse Mühe in mich hinein spachteln. Bevor ich ins Bett gehe, wird mir von meinem Guide noch das Programm des folgenden Tages erläutert. Ich bin gespannt, ob sich dieser 100-Kilometer-Umweg in den Park gelohnt hat.

Strecke: 106 Km

Tag 29 (18.1.2026)

Bei Tagesanbruch befinde ich mich bereits an einem Aussichtspunkt mit Blick auf den nebelverhangenen Regenwald.

Man hört eine ganze Symphonie an Tierlauten: Gepfeife, Gezirpe, Geraschel, Geflatter und sonstige Rufe. Beim 40-minütigen Rückmarsch zur Unterkunft sehe ich die dichte Vegetation erstmals richtig. Es gibt Lianen, verschiedenartige Bäume, Gewächse, die mich an gängige Zimmerpflanzen erinnern, Farne und weiteres exotisches Grünzeug.

Für mich ist es das erste Mal in dieser Vegetationszone und ich bin beeindruckt.

Nach dem morgendlichen Ausflug gibts einige Stunden Ruhephase, was mir gut tut, denn ich fühle mich immer noch ein wenig mitgenommen von den vergangenen Tagen.

Am späteren Nachmittag wandere ich mit meinem Guide erneut in den Jungel hinein, um bei einem Felsen die Nester einer speziellen in Westafrika endemischen Vogelart (Gelbkopf-Felshüpfer) zu beobachten. Wir warten ewig bis die Vögel endlich herbeiflattern. Es ist schon noch herzig. Ich ziehe aber doch die grossen kerosin-betriebenen Vögel vor.

Zum Znacht gibts mal wieder Reis mit Fischen, wobei diese Fische so klein und grätig sind, dass ich sie bald aufgebe.

Strecke: 8 Km (zu Fuss)

Tag 30 (19.1.2026)

Um 7:15 Uhr radle ich mit ein paar Reserve-Haferflocken im Magen weiter. Hier hätte ich lediglich wieder die in Scheiben geschnittene Masse bekommen, da sie um diese Uhrzeit noch nichts dahaben. 13 Kilometer fahre ich zurück auf der Schotterpiste, von der ich 2 Tage zuvor gekommen war. Danach erreiche ich wieder das Dorf, von wo aus die Strasse in den Nationalpark führt. Dort freue ich mich auf ein paar Eier zum Frühstück. Doch ich suche vergeblich. Ich sehe sicher 100 Leute auf den Strassen, frage einige und ärgere mich, dass ich nichts Schlaues finde. Am Schluss esse ich eine Packung Kekse.

Ab jetzt ist es endlich fertig mit den Umwegen und ich steuere auf direktem Weg nach Monrovia. Ich setze die Fahrt auf dem Joru-Zimmi Highway fort. Die Strasse als Highway zu bezeichnen ist schon sehr optimistisch, denn es handelt sich lediglich um einen schlechten Kiesweg, auf dem grösstenteils nicht einmal 2 Autos aneinander vorbei können. Auch infrastrukturtechnisch wird es nicht viel besser. In einem weiteren Dorf finde ich zwar ein paar Eier, jedoch bereits hartgekochte, die ich ohne Beilage oder Salz verspeise. Einzig wage ich mich mal noch an ein Gebäck aus einem Plastikkübel. Man kann es essen, aber als gut würde ich es nicht bezeichnen.

Ich komme zwar schlecht voran, dafür ist das Gelände landschaftlich sehr attraktiv. Zudem stört nur sehr wenig Verkehr mein gemütliches Fahren. Am Nachmittag führt der Weg sogar nochmals durch einen Abschnitt tropischen Regenwaldes und ich geniesse die kurze Abkühlung.